エレベーター設備elevator equipment

エレベーターのしくみ

かつてエレベーターは蒸気機関や内燃機関などで直接駆動されていましたが、現在ではほとんどが電動モーターによって駆動されて

います。また駆動方式は「ロープ式」が主流で、釣合おもりを使用した「トラクション式」と、巻胴(ドラム)にロープを巻き付ける「巻胴式」に分けることができます。

トラクション式[機械室ありタイプ]

トラクション式の機械室ありタイプは、「かご」と「釣合おもり」の重量をバランスさせ、上部に取り付けた巻上機で効率よく駆動

する、エレベーターのもっとも基本的なタイプです。システム構成も簡単で、低層ビルから超高層ビルまであらゆるシーンで活躍

しています。

概念図

構造図(例)

トラクション式[機械室なしタイプ]

ロープ式の機械室なしタイプは、機械室が不要になり、建築上部の突出物がないので北側斜線制限・日影規制の影響がなく、また、建築上部に荷重がかからず昇降路を自由に設計できるタイプです。巻上機の設置場所は、巻上機を上部に設けるタイプと下部に設けるタイプがあります。また調速機が作動して、エレベーター制御が行われた場合の復帰操作は必ず手動で行われます。

巻上機を上部に設置したエレベーター

概念図

構造図(例)

巻上機を下部に設置したエレベーター

概念図

構造図(例)

エレベーターのご利用について

安全に、そして快適にエレベーターをご利用いただくために、入居者様のご協力をお願いいたします。またお子様の無意識の行為が

危険に結びつくこともありますので、お子様へのご指導も併せてお願いいたします。

|

利用者様が取り扱いを誤った場合、死亡又は重傷を負うことがあり、かつ、その切迫度合いが 高いこと。 |

|

利用者様が取り扱いを誤った場合、死亡又は重傷を負うことが想定されること。 |

|

利用者様が取り扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか又は物的損害の発生が想定 されること。 |

|

おこなってはいけない「禁止」の内容です。 |

|

必ず守っていただきたいことを表します。 |

エレベーターを安全、快適にご利用いただくために

敷居の溝にゴミや物を落とさないようご注意ください

敷居の溝に、ゴミ、小石、落し物などが詰まるとドアが動かなくなります。

走って乗り込まないでください

閉まりかけたドアにぶつかったり、挟まれたり、転倒したりしてケガをするおそれがあります。また、他の利用者と衝突するなどして思わぬ事故となることもあります。

ドアにひも状のものを挟まないようにご注意ください

ペットのリード、マフラー、なわとびなど、ひも状のものは、ドアに挟まれたままエレベーターが動くと、思いもかけない大きな事故が起きるおそれがあるため、注意が必要です。乗降時はペットと離れないようにリードは短くまとめて持つか、ペットを抱えてください。 もし挟んでしまったら、リードから手を離し、すぐに戸開ボタンをおしてください。かご内に乗り込んだ際に、衣類やひも状のものをドアに挟んだときは、すぐに戸開ボタンを押し、取り除いてください。

定員、積載量を守り、譲りあってご利用ください

エレベーターの利用待ちで混雑している時には、お年寄り、お子さま連れの利用者を優先し、譲りあってご利用ください。無理に乗り込まれますと、定員、積載量オーバーとなり、

エレベーターは動きません。

エレベーター内は、禁煙です

まわりの方への迷惑となるだけでなく、火災の原因となります。

エレベーター内の犯罪にご注意ください

1人で利用されるときは、周囲に不審者がいないかを確かめましょう。また、見知らぬ人と

同乗する場合は、ボタンをすぐに押せるように、操作盤の近くに立つことをおすすめします。

お子様のご利用について

ドアの引き込まれにご注意ください

ドアにもたれかかったり手をふれたりすると、ドアが開く時に手が引き込まれるおそれがあります。特に、お子さまには十分ご注意ください。

お子さまの1人乗りは、危険です

不注意、イタズラなど、お子さまの行動が思わぬ事故や故障を引き起こすことがあります。また、停電などが発生した時、お子さま1人では対応が困難になる可能性があります。必ず保護者の方が付き添ってご利用ください。

エレベーター内であばれると危険です

エレベーター内であばれたり、エレベーターをゆすったりすると、安全装置が働いてエレベーターが急停止して閉じ込められるおそれがあります。

ボタンは、ていねいに扱ってください

ボタンを硬いもの、鋭利なもので押さないでください。乱暴な操作は、エレベーターの誤作動や故障の原因となります。また、不必要なボタンを操作すると、他の利用者への迷惑ともなります。

エレベーターの安全対策

故障・事故などを未然に防ぐとともに緊急や地地震発生時の利用者の安全を守るために、高度な安全機能を備えています。ご利用中、万が一のことがあっても、落ち着いた行動を心がけてください。

事故を未然に防ぐ

扉が閉まらないと、エレベーターは動きません

エレベーターには、かごと一緒に動く内側の扉と、各階の乗場に設置されている外側の扉があり、停止階では両方の扉が連動して開きます。その両方の扉が閉まらないと、エレベーターは動かない構造になっています。

乗場側の扉は、エレベーターのかごが到着しないと開きません

乗場側の扉が閉まっている状態のときは、基本的に常にロックがかかっています。かごが到着したときに、かご側の扉に設置されているインターロックスイッチ(連結ロックスイッチ)が乗場側扉のロックを機械的に解除する仕組みになっていますので、かごが到着していないフロアの乗場側扉が不用意に開くことはありません。またスプリングやおもりの作用で、扉は常に閉まる方向への負荷が働いていますので、かごが到着していない状態で扉が自動的に開くことはありません。

調速機が安全な昇降速度を監視・制御しています

エレベーターの昇降速度は調速機により監視され、速度超過を検知した場合には、その状況に応じて電力供給をストップしてブレーキをかけたり、非常止め装置をかけたりして乗客の安全を守ります。また調速機が作動して、エレベーター制御が行われた場合の復帰操作は必ず手動で行われます。

最上階と最下階に行き過ぎ検知システムが設置されています

安全性についてー最上階と最下階に行き過ぎ検知システムが設置されています。 エレベーターの故障などによって、最上階または最下階の停止位置をかごが行き過ぎてしまった場合には、2段階に設置された検知システムがその動きを感知し、減速または停止を行います。

非常止め装置で利用者の安全を確保します

万一ロープが切断したときなどは、前述の調速機が異常を感知し、非常止め装置が働いてかごの降下を自動的に停止させます。

1:早ぎき非常止め装置

それぞれの異常を感知すると同時に作動し、ほぼ瞬時にかごを停止させます。ただし高速のエレベーターを瞬時に停止させると、かごへの衝撃が大きいため、この装置は定格速度が毎分45m以下の低速エレベーターに限って取り付けられます。

2:次第ぎき非常止め装置

毎分45mを超えるエレベーターを瞬時に停止させると、かごへの大きな衝撃が加わってかえって危険です。そのため高速のエレベーターが異常を感知した際には、制動力を徐々に高め、一定速度以下に減速させてから制動力を一気に高めて停止させる装置が取り付けられます。

1:早ぎき非常止め装置

2:次第ぎき非常止め装置

念には念を入れた安全装置として衝撃緩衝器が設置されています

多くの安全装置によって落下事故を未然に防ぐように設計されているエレベーターですが、予期せぬ原因で最上階または最下階の非常止めスイッチを通過してしまった場合、天井面または床面への衝突時の ショックを和らげる、衝撃緩衝装置が取り付けられています。 緩衝器は「バネ式」と「油入式」の2種類があり、定格速度(カゴの昇降速度)が毎分60m以下の場合にはバネ式が、それ以上の場合には油入式 の採用が一般的です。

油入式緩衝器の作動イメージ

カゴ枠下部の緩衝受板が緩衝ゴムに当り、

ある程度の衝撃を緩衝する。

↓

プランジャーが押し下げられ、

油圧抵抗でカゴの下降を抑制し停止させる。

↓

カゴが引き上げられるとプランジャーはスプリングの

復元力で正常な位置へ復帰する。

乗り過ぎ(重量超過)を防止します

定格重量(定員)超過を原因とする故障、事故などを未然に防ぐために、かごには過荷重を検知する装置が設置されています。過荷重が感知された場合は、セーフティ機能が働いて扉の開放状態を保つとともに、ブザーやランプ、アナウンスなどで過荷重の解消を促します。この装置は、過荷重が解消されるまで解除されません。

緊急時の対応

非常時には外部との連絡ができます

エレベーターには、かごと一緒に動く内側の扉と、各階の乗場に設置されている外側の扉があり、故障や停電などでかご内にとじ込められた場合を想定して、エレベーターにはビルの管理人室や警備室等と連絡のできる通話装置(インターホン)が設置されています。状況を説明して救出をお待ちください。なおエレベーターは気密構造ではなく十分な通気性が保たれていますので窒息の心配はありません。停止階では両方の扉が連動して開きます。その両方の扉が閉まらないと、エレベーターは動かない構造になっています。

停電時にはかご内の照明を確保します

停電などによってエレベーターが停止した場合は、ただちに非常用バッテリーにて非常用照明が点灯しますので、かご内がまっ暗になることはありません。落ち着いて外部と連絡をとり、救出を待ちます。 なお法令では30分間以上の点灯が定められています。

ひとつのブレーキが故障しても安全に停止させます

戸開走行保護装置

(UCMP : Unintended Car Movement Protection)

UCMPは次の装置により構成され、運転制御回路や、ひとつのブレーキが故障状態にあっても、運転制御回路と独立したUCMP回路で戸開走行を検知し、かごを制止させます。

- ①UCMP回路

- ②二重系ブレーキ(動作感知装置付)

- ③特定距離感知装置(昇降路側各階に設置)

- ④特定距離感知装置(かご側)

- ⑤かごドアスイッチ

- ⑥乗場ドアスイッチ

二重系ブレーキ

戸開走行検出時においても、機械的に独立したふたつのブレーキ装置を設けることにより制動力を確保します。※本図は、常時作動型二重系ブレーキの例を示します。片方のブレーキが故障しても、もう片方のブレーキによりエレベーターを制止させます。

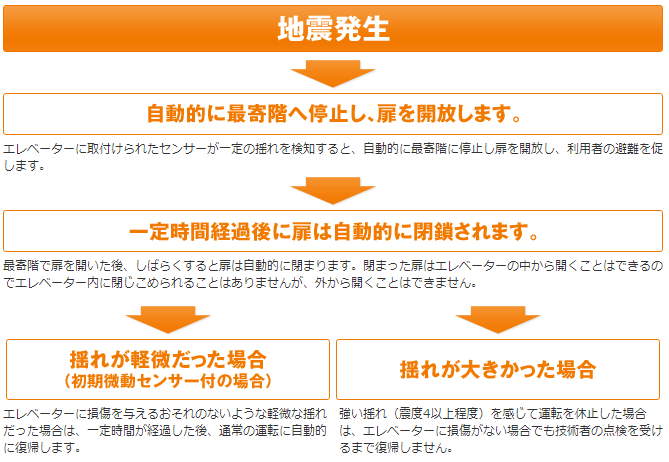

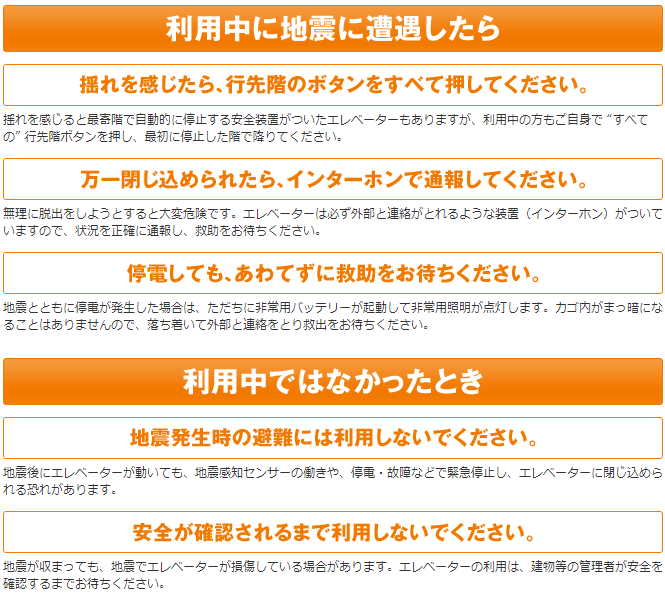

地震発生時の安全対応

地震時管制運転システムが地震時の避難をサポートします

地震発生時のエレベーター利用

出典:一般社団法人 日本エレベーター協会HP