共同住宅の消防設備と点検Firefighting equipment and inspection of condominiums

消防設備の設置と点検について

共同住宅の消防設備や避難器具は、規模と使用用途により設置基準が定められています。

設置基準に該当する部分に規定の消防設備が設置されていないと、法令に反するため、行政指導や警告、命令、行政代執行などの対象となってしまいます。

また、大勢の入居者様が生活する共同住宅では、消防法により消防設備点検が義務付けられています。

「消防用設備等点検報告制度」という制度で、消火設備や避難設備など、火災に備えた設備が正常に利用できるかどうか、定期的に

チェックしなければならないのです。安全に生活していただくためにも、自身の建物にどのような消防設備が施されているのか

しっかり確認と理解をしていただいた上で、安全管理のために消防設備点検にご協力願います。

消防設備点検の概要

消防設備点検とは、ビルやマンションなどの防火対象物の建物に備え付けられている様々な防災設備を定期的に点検することです。

共同住宅であれば消防設備点検の対象となります。建物の関係者「所有者・管理者・占有者」は非常ベル、消火器やスプリンクラー、避難はしご、自動火災報知設備、消火栓、誘導灯といった防火設備がいざと言う時にそれらが作動するよう、消防士や消防点検資格者といった有資格者による定期な点検を行い、管轄の消防署等へ報告することが消防法で義務付けられています。共同住宅の場合、管理会社が民間業者に業務委託し、消防設備点検の資格者が点検を実施。そして3年に一度消防署等へ報告を行います。

消防設備点検の内容と頻度

消防設備点検の対象となる5種類の設備

- ①消火器やスプリンクラーなどの「消火設備」

- ②自動火災報知設備や非常ベルなどの「警報設備」

- ③避難はしごや誘導灯などの「避難設備」

- ④防火水槽などの「消防用水」

- ⑤排水設備や連結送水管、非常コンセント設備などの「消火活動上必要な設備」

点検の種類と入居者様立会いの必要性

消防設備点検には期間や内容が異なる①「機器点検」と②「総合点検」の2種類の点検があります。

- ①「機器点検は6ヶ月ごとに行う点検」で、消防設備機器の設置位置や、設備の損傷、有効期限切れがないかなどを外観からや簡単な操作で確認するものです。共同住宅の共用部分のチェックと、設備によっては室内への立ち入り点検が必要になります。

- ②「総合点検は1年に一回行う点検」で、実際に全部もしくは一部の機器を作動させて、総合的に消防設備機能を確認するものです。総合点検の際は室内へ立ち入って消防機器の確認もおこなうため、「入居者様の協力が必要」になり、各住戸の専有部分内で点検

が必要となる箇所は、主に「消火器」「自動火災報知設備」「避難はしご」の設備です。消火器の設置場所や設備の損傷や腐食、

火災報知設備の設置個所や作動確認、避難はしごの腐食や破損、避難経路周辺に障害となるものがないかなどの確認になるため、

「一住戸あたり10分程」で終了します。

消防設備点検の実施は義務

先述したように、共同住宅の消防設備点検は一部室内に入っての点検が必要になります。入居者様には事前に「点検案内を郵送」

「点検案内を掲示及び投函」「点検案内を電話及び訪問告知」などの方法で日程が告知され、立会いを求められることになります。

消防設備点検は「所有者・管理者の義務」として消防法で定められており、点検を怠ったり虚偽の報告をおこなうと罰則が科せられることもあります。

一方、現行の法律では「占有者 ※入居者様」に対して義務付けられておらず、点検を断っても罰則を受けることはありません。

しかし共同住宅は、一住戸の問題が全体問題に及んでしまうため、消防設備点検を断ることは入居者様の大きなリスクとなります。

例えば部屋で火災が起こってしまい、その他の住人に影響を与えてしまった場合、火災を起こした部屋の入居者様が消防設備点検を

断っていて、消防機器が正常に作動しなかったということになれば、「賠償責任を問われるリスク」に発展してしまいます。

このようなことを鑑みて、国土交通省が定めるマンション管理のガイドライン「マンション標準管理規約」では、マンション管理者は管理に必要な場合、部屋への立ち入りを請求することができ、住民は正当な理由がなく拒否してはならないと定めています。

入居者様一人ひとりが共同住宅の安全管理の責任を担っていることを忘れずに、消防設備点検実施の際には必ず点検を受けるように

心掛けましょう。

消防設備点検の日程がどうしても合わせられないといった場合、後日の点検を調整できる場合もありますので建物管理会社にお問合せください。※その場合の点検は有償となります。なので事前に告知された点検日を確認し、極力予定を空けておくようにしましょう。

また、火災発生時を想定し、日頃から共用廊下やバルコニーといった避難経路となる場所に物を置かない、消火器の位置を確認する

といった防災意識を高くもっておくことも重要です。

消火設備 消火器と設置基準

共同住宅に設置する粉末(ABC)消火器は、A(普通)・B(油)・C(電気)火災など、

あらゆる原因の出火にすぐれた消火能力を発揮する現在最も普及している消火器です。

共同住宅の場合、建物の延べ床面積が150㎡以上あると防火対象から歩行距離で20m以内に

消火器設置が義務付けられています。

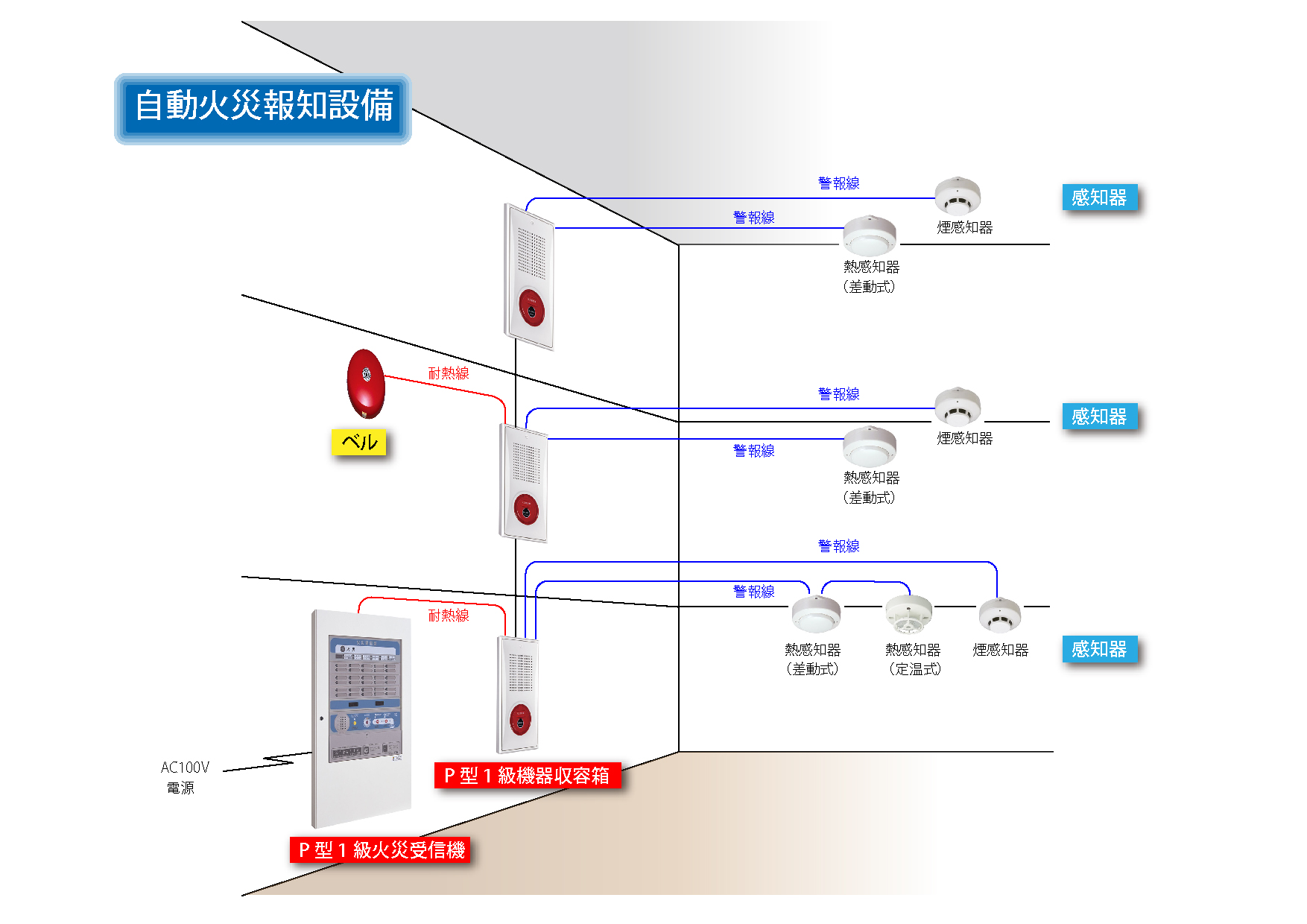

警報設備 自動火災報知設備と設置基準

建物内の人に火災を知らせる装置で火災を自動的に感知する「感知器」や押しボタンでベルを鳴動させる「発信機」などがあります。延べ面積500㎡以上の共同住宅に設置が義務付けられています。11階以上や無窓階・地階、床面積300㎡以上の3階以上にも設置

しなければなりません。※ 500㎡未満の共同住宅は、住宅用火災警報器等の設置は義務付けられています。

避難設備 避難器具について

共同住宅など高さのある建物の高い階層から避難する場合、避難階段(非常階段)や避難通路ではどうしても伝達等も含めて時間が

掛かって逃げ遅れてしまったり、煙が充満してしまって避難用通路や非常口が通れなくなってしまうこともあります。

このような状況となってしまった入居者様のために、消防法では避難器具に関しても設置基準を設けています。

避難設備 避難器具の種類と設置基準

避難設備は、①避難はしご、②緩降機(かんこうき)、③救助袋の3種類が特に多くの施設に設置されています。

また、設置基準の内容は以下の通りです。

- ①~③収容人員100人以下は1個、以降100人を超えるごとに1個増(第1号、第2号、第5号)

避難設備 ① 避難はしごと設置基準

金属や樹脂などでできたはしご状の避難器具です。固定、立てかけ式、吊り下げ式、ハッチ格納式等、様々な形があり、吊り下げ式やハッチ格納式はコンパクトになるので、多くの施設で利用されています。

避難はしごの設置基準

避難はしごの設置基準を箇条書きにしますと以下になります。

- ・地上階(1階)と11階以上には設置不要

- ・地下階と2階以上には設置可能

- ・3階以上は令別表1の(6)項に規定された、病院等の防火対象物には設置できません。

※防火対象物とは令別表第1の(1)~(4)項、(5)項 イ、(6)項、 (9)項 イ、(16)項 イ、(16の2)項 、(16の3)項の建物のことです。

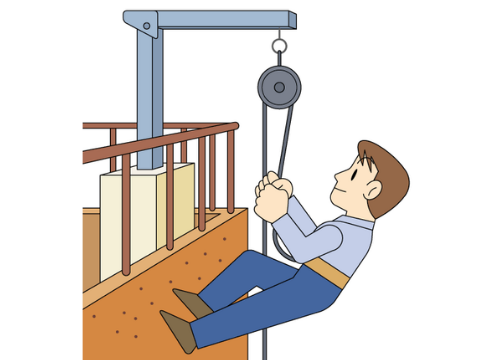

避難設備 ②緩降機(かんこうき)と設置基準

ロープ状の器具で調速機がついているため、自重でゆっくり降下避難することができる器具になっています。複数人用と1人用がありますが、ほとんどが1人用です。ロープ1本に身をまかせる形になるので、少し怖いかもしれませんが、法令で一定の設置基準があり、見た目ほど危険はなく有事の際は頼りになります。比較的小規模な建物で使用されていることが多いです。

緩降機の設置基準

緩降機の設置基準を箇条書きにしますと以下になります。

- ・地上階(1階)と11階以上には設置不要

- ・地下階には構造上の関係で設置不可

- ・法令上2階から10階、11階以上も全て設置可能です。

- ・6階以上は令別表1の(6)項に規定された、病院等の防火対象物には設置できません。

避難設備 ③救助袋と設置基準

法令には「垂直又は斜めに展張し、袋本体の内部を滑り降りるものをいう」と記載されています。あらかじめ窓などに救助袋の枠を

固定し、袋の内部を滑って避難する器具です。垂直式と斜降式があり、垂直式は螺旋状に滑って避難ができ、斜降式は直線の滑り台

のようになっています。使用するためにはそれなりに設置スペースが必要となるため、学校などに設置されています。

救助袋の設置基準

救援袋の設置基準を箇条書きにしますと以下になります。

- ・地上階(1階)と11階以上には設置不要

- ・地下階には構造上の関係で設置不可

- ・2階以上は全ての防火対象物でも設置可能です。