戸建住宅・集合住宅の消防設備Firefighting equipment for detached houses and collective housing

消防法の改正と住宅用火災警報器の設置義務

消防法が改正され、すべての戸建住宅や集合住宅・共同住宅などにも火災警報器等の設置が義務付けられました。

※ 平成21年5月1日に消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)が公布され、平成21年10月30日に施行されました。

そして住宅用火災警報器の設置義務化については、既存住宅を含めた全ての住宅への住宅火災警報器の設置義務化が、各市町村の条例に基づき、平成23年6月までの納期で施行されました。

火災警報器の種類

「火災報知器」には、「住宅用火災警報器」と「自動火災報知設備の感知器」の2種類に分けることができます。

戸建住宅・集合住宅で必要な火災報知機

・戸建住宅は住宅用火災警報器 ・集合住宅は住宅用火災警報器

火災報知機の設置に必要な資格

- (戸建住宅、集合住宅)「住宅用火災警報器」の設置に資格は不要。

- (延床面積500㎡以上の共同住宅)「自動火災報知設備の感知器」の設置は甲種4類の有資格者にて施工することが必要。

住宅用火災警報器とは

住宅用火災警報器は大きく分けて煙式と熱式の2種類に分けられ、さらにその中にいくつかの種類の感知器があります。種類によって様々な感知方法や機能があり、適した設置場所がそれぞれ異なります。ここでは、煙式と熱式の2種類を1つずつご紹介いたします。

煙式

煙式の感知器は名前の通り煙が光を遮ったりすることで警報が鳴る仕組みになっている感知器です。煙は上の方に向かっていくので、階段や天井の高い部屋など熱が届かないような場所に使われることが多く、光電式の感知器がこれに該当します。

熱式

熱式の住宅用火災報知機は基本的に以下の2種類です。

- ・一定の温度に達することで警報が鳴る定温式

- ・温度差を感知して警報が鳴る差動式

キッチンや浴室など、光を遮る湯気や煙が発生しやすい場所で煙式の感知器を使ってしまうと誤作動を起こしてしまいますので、そのような場所には熱式の感知器を使用します。ただし、熱式の感知器でも、例えば定温式の感知器の周辺温度が40〜70度以上の温度になったり、差動式の感知器の周辺温度が暖房器具などで急激に変化したりすると誤作動を起こします。誤作動をなるべく少なく、火災を正確に感知してもらうためにも、設置したい場所によって設置する感知器の種類を変えるようにしましょう。

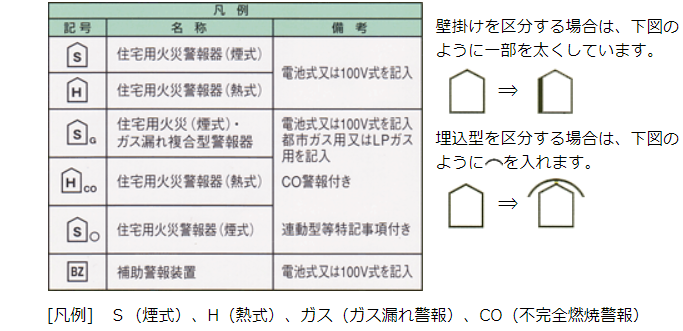

住宅用火災警報器の種類

住宅用火災警報器 記号の説明

- ※感知器には「乾電池タイプ」と「家庭用家電(AC100V)タイプ」のものがあります。「乾電池タイプ」は簡単に取り付けることができます。

[ご注意]

- ※感知器の種類は煙式と熱式がありますが、寝室と階段には必ず煙式の感知器をしなければなりません。

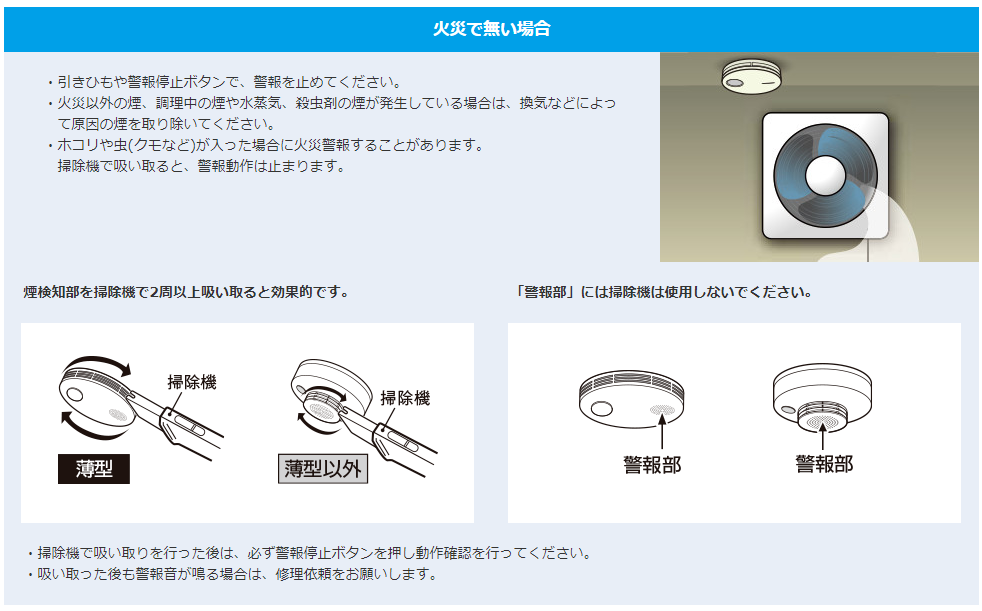

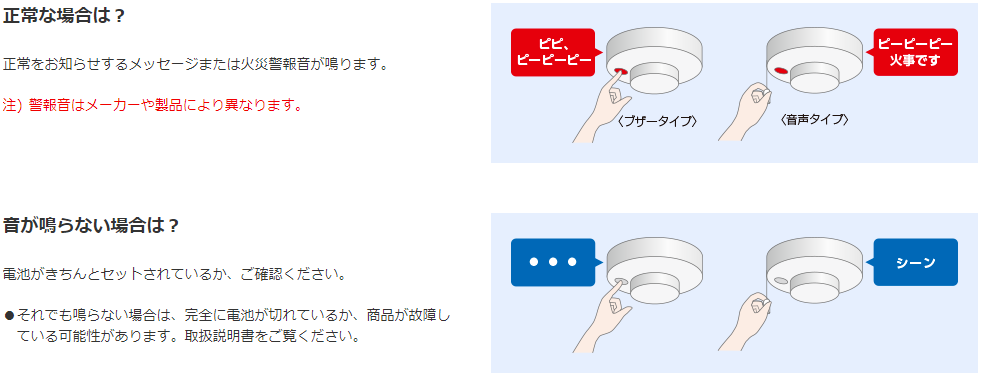

火災警報が鳴った場合の対処方法

火災警報が鳴ったら、まず火元を確認し、下記にしたがって適切に対処してください。

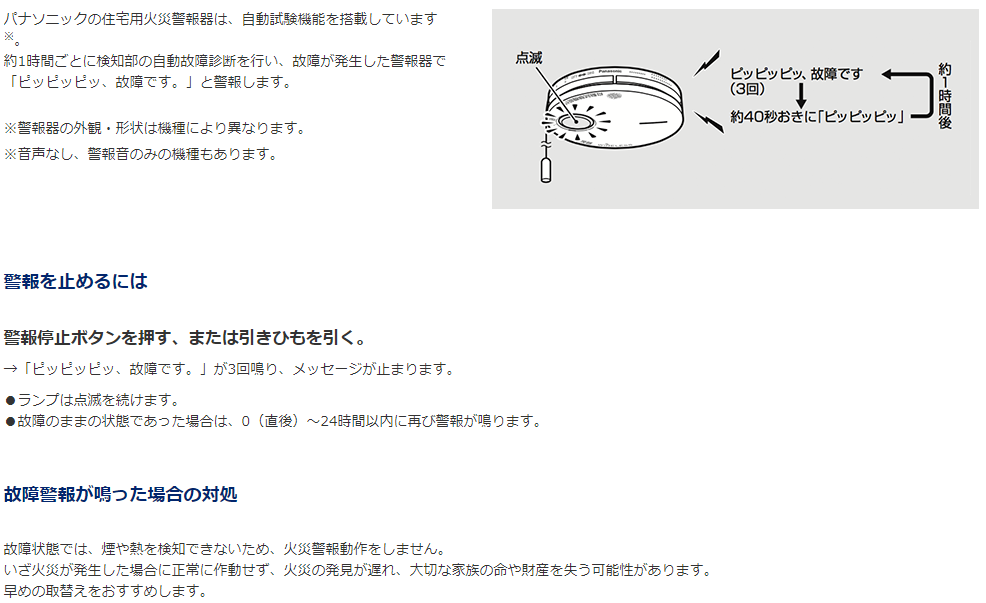

「ピッピッピッ、故障です。」(故障警報)が鳴ったら

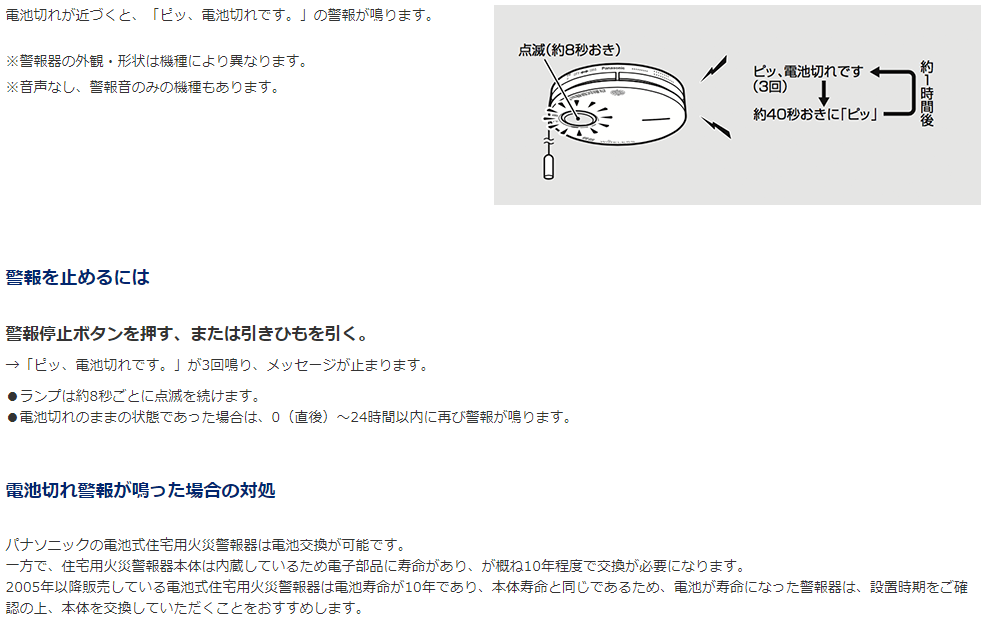

「ピッ、電池切れです。」(電池切れ警報)が鳴ったら(電池式の場合)

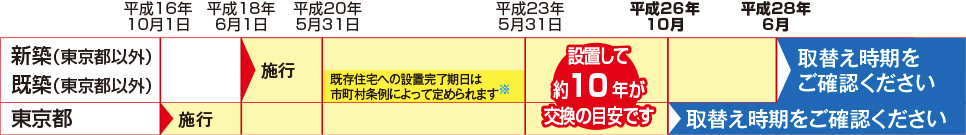

住宅用火災警報器交換の目安は10年

設置時期の確認方法

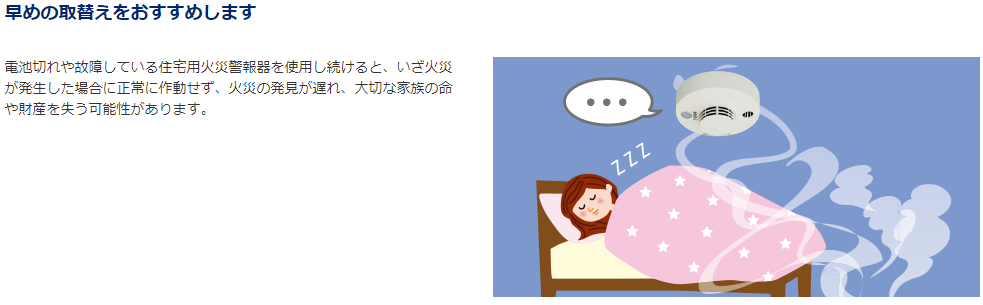

住宅用火災警報器は入居者様の定期的な自主点検をおこない、安全管理に努めてください。

自主点検により異常を確認したら、至急管理会社にご連絡ください。交換の手配を致します。

住宅用火災警報の取替商品(パナソニック)

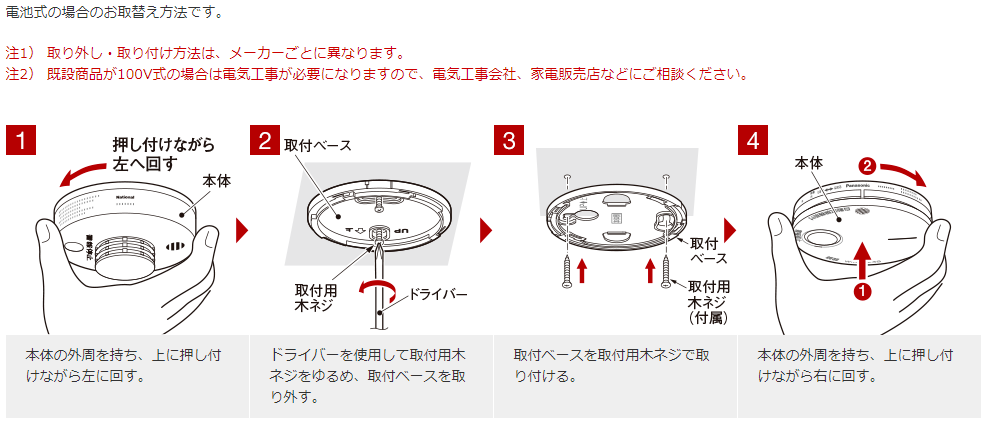

住宅用火災警報器の取替方法(電池式の場合)

住宅用火災警報器を入居者様が一旦取り外した場合、至急管理会社にご連絡ください。

出典:パナソニックHP

住宅用火災警報器が鳴ったときの対処方法(パナソニック・ALSOKの場合)

出典:一般社団法人 日本火災報知機工業会HP